2023年度 ニュース

「ICTビジネスアイデアコンテスト2023 in新潟」でグランプリと優秀賞を受賞しました。

2023年11月19日(日)に新潟市の「NINNO3」で開催されたICTビジネスアイデアコンテスト2023 in 新潟(『えちご想発xTECH』)の最終審査発表会において、 スマートドミトリー「データ駆動イノベーションプロジェクト」から参加した2チームが、最優秀のグランプリ(総務省信越総合通信局長賞)とそれに次ぐ優秀賞「信越情報通信懇談会長賞」を受賞しました。本コンテストは、新潟県の活性化や社会の課題解決に取り組むような事業を志す次世代の人材を対象に、ICTを活用した革新的なアイデアによる新たなビジネスやサービスの創出を競う場と開催されたものです。 最終審査発表会には4チームが参加し、厳正な審査の結果、工学部に所属する2名の学生が以下の賞を受賞しました。

グランプリ(総務省信越総合通信局長賞) 家老彩季さん(工学部2年)

優秀賞「信越情報通信懇談会長賞」 梅原颯太君(工学部1年)

グランプリを獲得した家老さんの作品は『マンスリーパーソナライズド タスク管理システム』というもので、女性の月経やPMSに合わせてタスク管理をし、 企業の生産効率を上げるサービスの提案です。優秀賞の梅原君の作品『疲労を可視化する健康経営』はウェアラブルデバイスとアプリを使ったチェックシートで個人の疲労度をデータ化し、 企業経営に反映するというものです。二人とも工学部スマートドミトリー「データ駆動イノベーションプロジェクト」での活動を発表したものです。

関連リンク http://www.ict-echigo.jp/news/public/detail/ID/212/td/

「にいがた食と農の未来」学生ビジョンコンテスト2023 決勝大会で

グランプリを受賞しました。

2023年11月18日に新潟市中央区の開志専門職大学で開かれた「にいがた食と農の未来」学生ビジョンコンテスト2023 決勝大会でスマート・ドミトリーから1,2年生主体で参加した

「下水汚泥灰からリンを回収する資源循環技術の開発班」がグランプリを受賞しました。このコンテストは、公益財団法人「食の新潟国際賞財団」が主催し、新潟の産業の重要な地位を占めている、食品産業や農業・水産業等の振興策について、 広く将来の可能性を拡大するための未来ビジョンを提案するものです。県内の大学や専門学校などから35件の提案が集まり、当日は書類審査を通過した12チームが最終審査発表会に臨みました。

●グランプリ 庄司伊吹 君 (化学システム工学プログラム2年) 岡本優伸 君(材料科学プログラム2年) 武山 慎 君(化学材料分野1年)

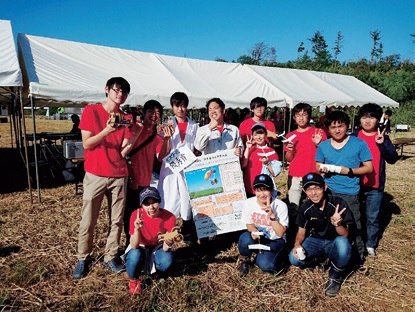

「西区ふれあい・あきまつり2023」に参加しました。

2023年10月28日に、みどりと森の運動公園で開催された「西区ふれあい・あきまつり2023」に、 ものづくりプロジェクトで活動する理科実験教材開発プロジェクトの学生と、センター関係教職員が参加しました。「西区ふれあい・あきまつり」は体験、工作、あそび、防災、相談コーナーなどの多様なブースが出展し、 子どもも大人も、障がいのある人もない人も、皆が楽しめるイベントとなっており、毎年開催されています。

工学力教育センターでは、理科実験教材の展示と工作体験を行いました。当日はあいにくの雨模様でしたが、 沢山の親子が来場して頂きました。特に工作体験の「くるくるホバークラフト」が人気で、 用意した120セットがお昼には在庫切れとなってしまいました。実験場でいつまでの遊ぶ様子が見られました。

CANSATプロジェクトが能代宇宙イベントに参加し、

ランバック競技で第2位、タイプエス賞を受賞しました。

ものづくりプロジェクトで活動しているCANSATプロジェクトが、2023年8月16日~24日の日程で、秋田県能代市で開催された「第19回能代宇宙イベント」に参加しました。

地面を自立走行でゴールを目指すランバック競技に2チーム、ハイブリットロケット打ち上げに1チーム参加しました。ランバック競技では、フィールドの草木や窪地に邪魔されながらも、

画像処理や物体検出を用いて、ゴールまで0.56mまで近づきました。この記録でランバック競技の第2位を獲得しました。

また、審査書や当日の競技結果をもとに高評価を得られた1チームに贈られるタイプエス賞も受賞しました。ハイブリットロケットの打ち上げについては、ランチクリア(打ち上げ成功)したものの、機体上昇途中で失火を起こし、想定よりも大幅に高度が低くなってしまいました。 パラシュートの開傘もできませんでした。その後の調査で、点火点の位置が悪く燃焼が継続できなかったことが判明しました。次年度に向けて、点火や酸化剤注入などの役割を担う GSE(Ground Support Equipment)の自作も視野に入れて活動中です。

新潟大学CANSATプロジェクト(Nics) HP

能代宇宙イベントHP

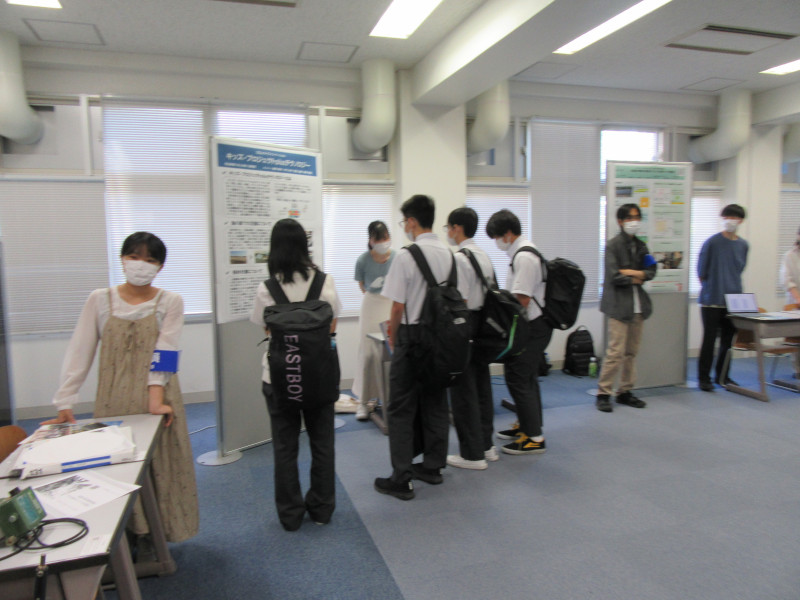

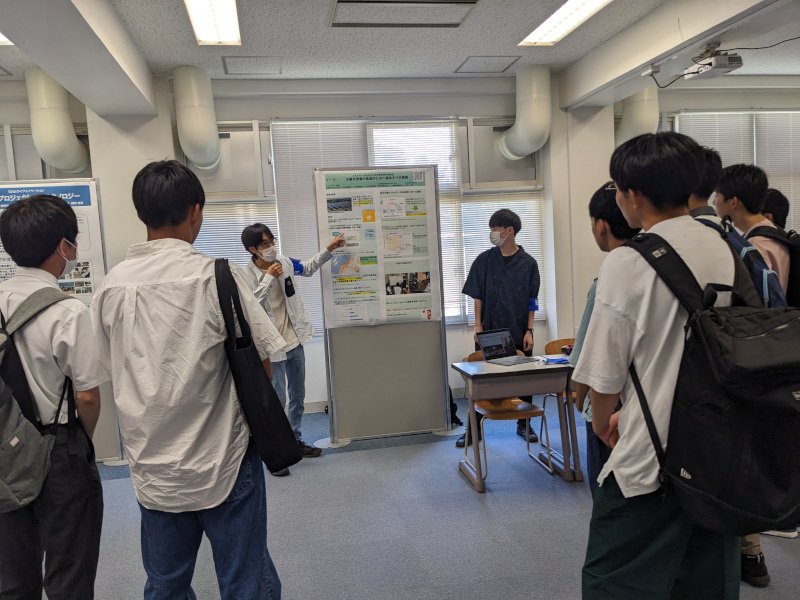

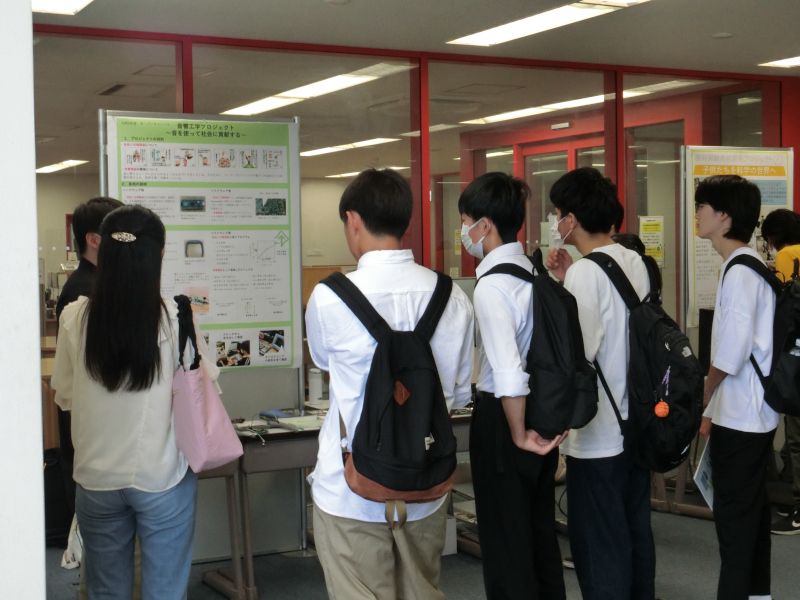

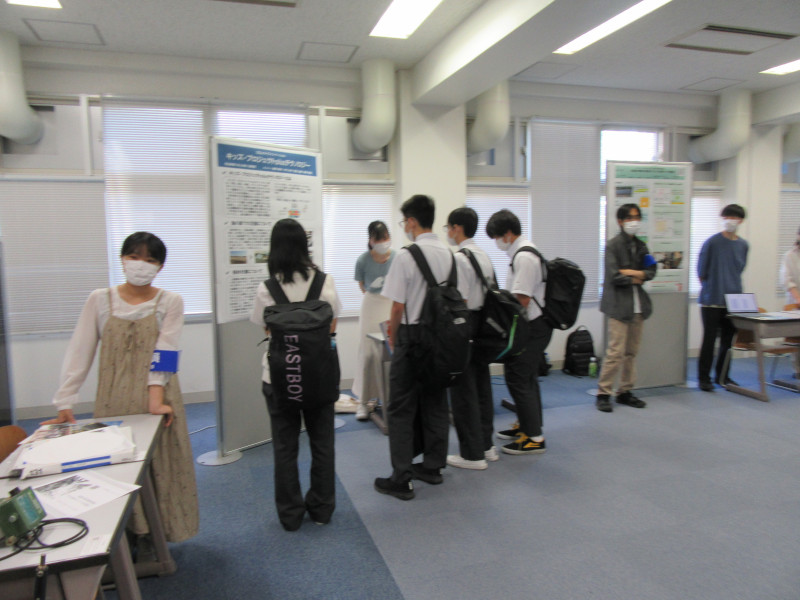

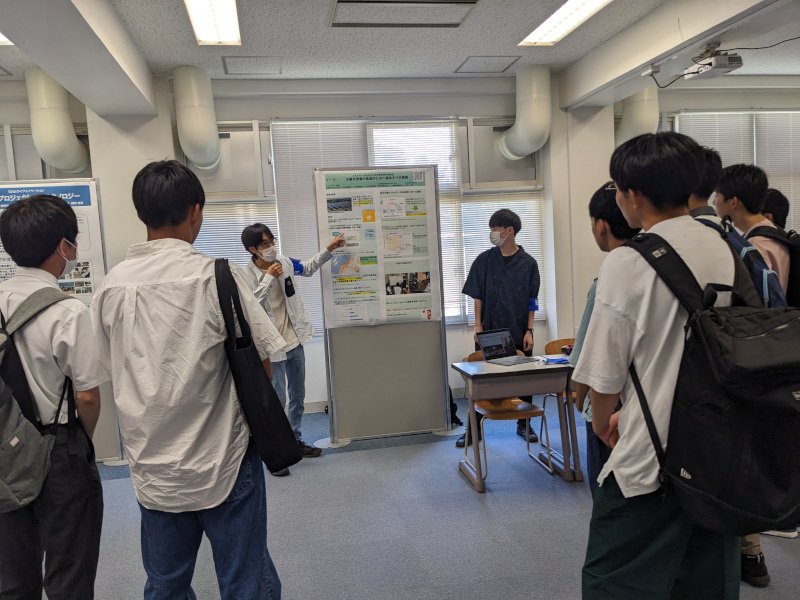

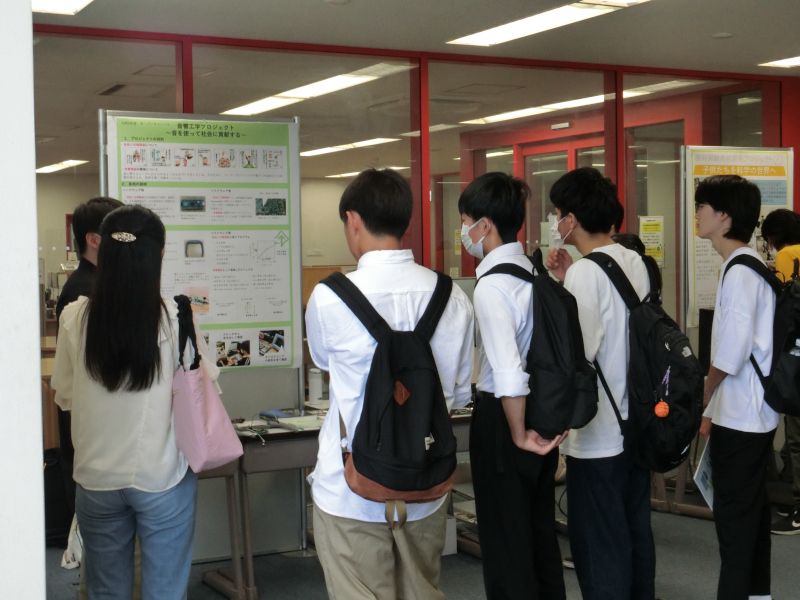

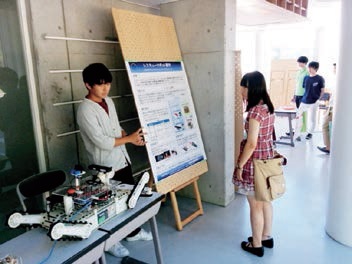

新潟大学オープンキャンパス2023に参加しました。

2023年8月9日・10日に行われた「新潟大学オープンキャンパス2023」に、スマート・ドミトリー7班と、 ものづくりプロジェクトのロボコンプロジェクト・学生フォーミュラプロジェクト・非産業用ロボットプロジェクト・ 音響工学プロジェクト・理科実験教材開発プロジェクトが参加しました。昨年まで、新型コロナウィルスの影響ですべてオンラインの開催だったっため、1年生から3年生は初めての対面実施となりました。 自分たちの活動や製作した実験装置の説明、ロボットの操縦体験など、各班・各プロジェクトとも工夫を凝らした展示を行い、 たくさんの高校生に来場して頂きました。高校生は、研究内容や展示してある製作物の仕組みなどについて積極的に質問していました。 また、これら活動説明の他にも、新潟大学や工学部を志望した理由などについて紹介する様子も見られました。 先輩のリアリティある話は、高校生にとって参考になる部分が多かったようです。

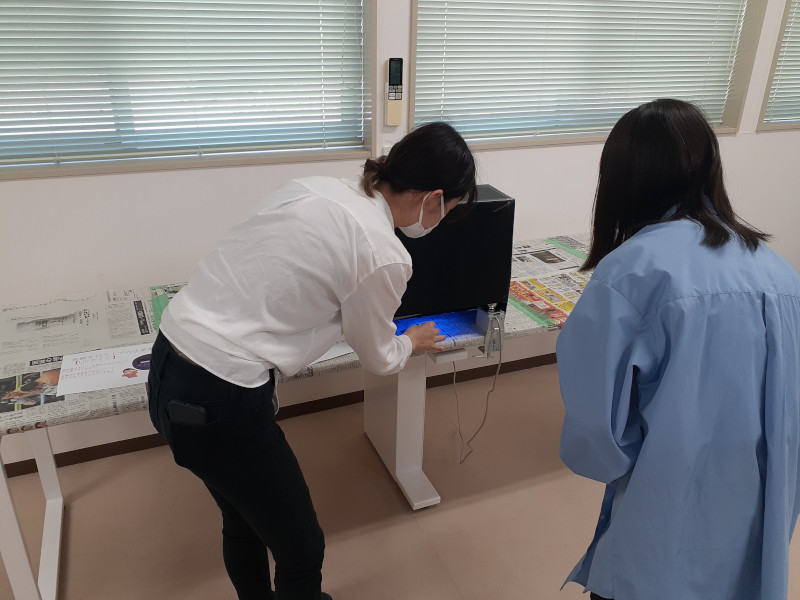

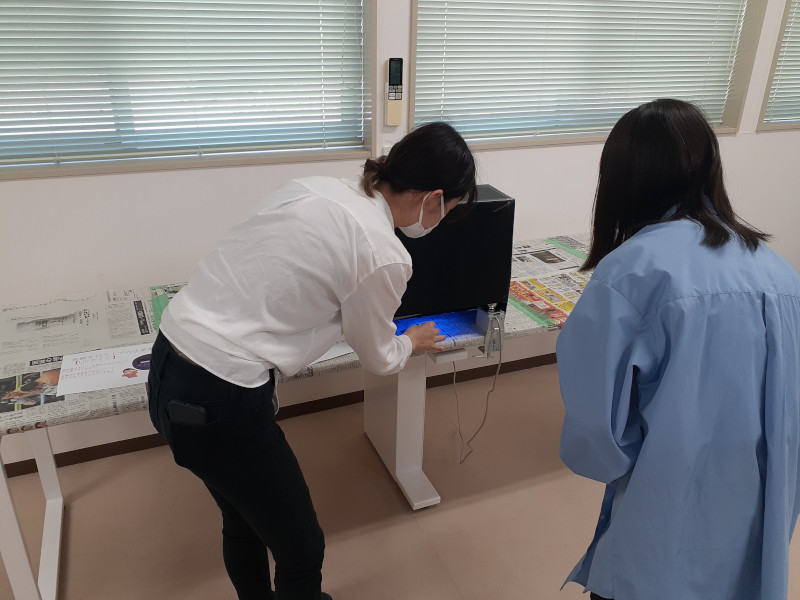

理科実験教材開発プロジェクトが学校案内・理科実験教室を企画し、開催しました。

2023年7月13日(木)に、ものづくりプロジェクトで活動している理科実験教材開発プロジェクトが、市内の児童・生徒を新潟大学に招いて、 学校案内を行いました。図書館や学食など大学特有の施設を見学したあと、大学・工学部についての説明や、工学力教育センター・講義棟・創造工房の見学などを行いました。 その後、科学の面白さについて知ってもらうために、プロジェクトで開発した実験キットを用いて、光の3原色の実験を行いました。参加者からは「大変いい経験になった」などの感想を頂きました。加えて、8月22日(火)に市内小学校のひまわりクラブにおいて、理科実験教室を開催しました。こちらも一部改良した光の3原色の実験を行いました。子供たちは意欲的に実験に参加し、 実験中の色の変化に驚いていました。終始楽しそうに実験を行う様子が見られました。

学校訪案内の様子(7月13日)

理科実験教室の様子(8月22日)

学校訪案内の様子(7月13日)

理科実験教室の様子(8月22日)

内野中学校の学校訪問・教職員研修を行いました。

2023年6月27日(火)に、工学部が校区に含まれる内野中学校3年生の学校訪問を行いました。内野中学校では VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代の中でも、「自ら考え、かかわり、実践・行動できる力」を育み、 「持続可能な世界を目指し、新たな価値を創造することができる生徒」になることができるよう、 2023年度から、「総合的な学習の時間」のカリキュラムを「うちのPBL(=プロジェクト型学習)」として再編しました。 そのカリキュラムの一環として、工学部附属工学力教育センターがにおいて、上級学校訪問を行いました。 工学力教育センターの活動を説明した後、講義棟や創造工房の見学、ものづくりプロジェクトの説明や国際関係活動の説明を行いました。加えて、長きにわたって、PBLに取り組んでいる工学力教育センターに対して教員研修の依頼が届き、8月1日(火)に40名近くの同中学校の先生方が来学され、 その研修を実施しました。研修の前半は、工学力教育センターの紹介、及び、ものづくりプロジェクトを事例に、PBLでの カリキュラム構築や教員介入、成績評価などの知見を共有しました。後半は、本学のアントレプレナーシップ教育の内容を基にした模擬講義を行い、 中学校の先生方に受け手側の立場を体験して頂き、今後の探究学習の改善に向けた気づきを得る機会としました。 スマート・ドミトリーでは、萬屋イノベーション班が内野中学校の探究学習との連携による活動を開始し始めたこともあり、研修の最後には、 同中学校とセンターとの今後の連携継続による、双方のPBLの発展に向けて取り組んでいく意志を改めて確認でき、有意義な場となりました。 11月には、内野中学校の生徒たちが、「うちのPBL」での学びを通じて発見した社会課題への解決提案に対して、本学学生から助言を得るために来学する計画もあります。 中学生達がどのような提案に行きつくのか、今から楽しみです。

中学生の上級学校訪問(6月27日)

教職員研修の様子(8月1日)

中学生の上級学校訪問(6月27日)

教職員研修の様子(8月1日)

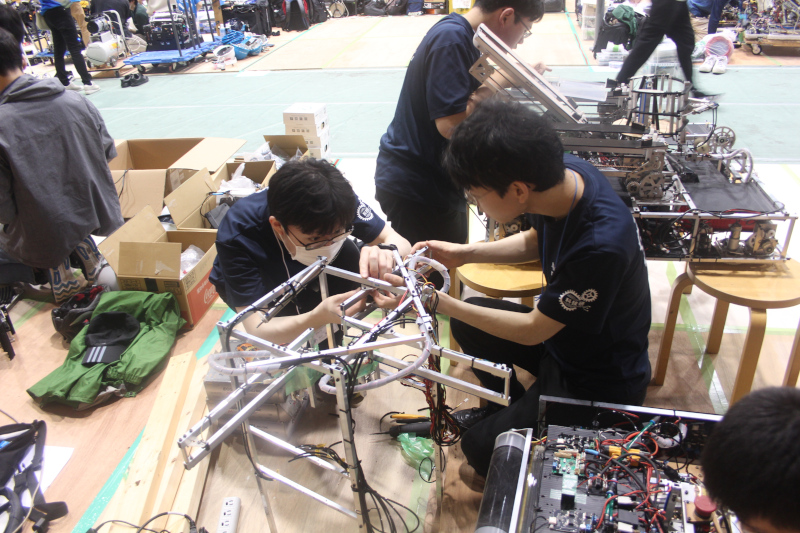

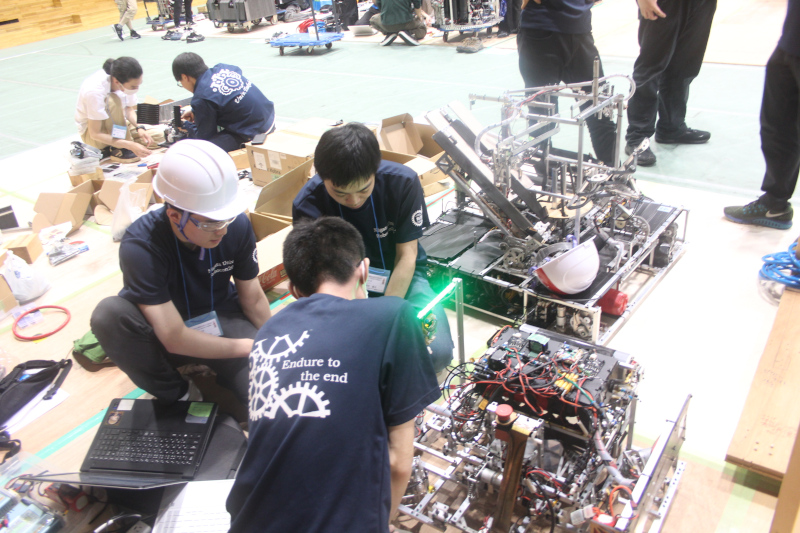

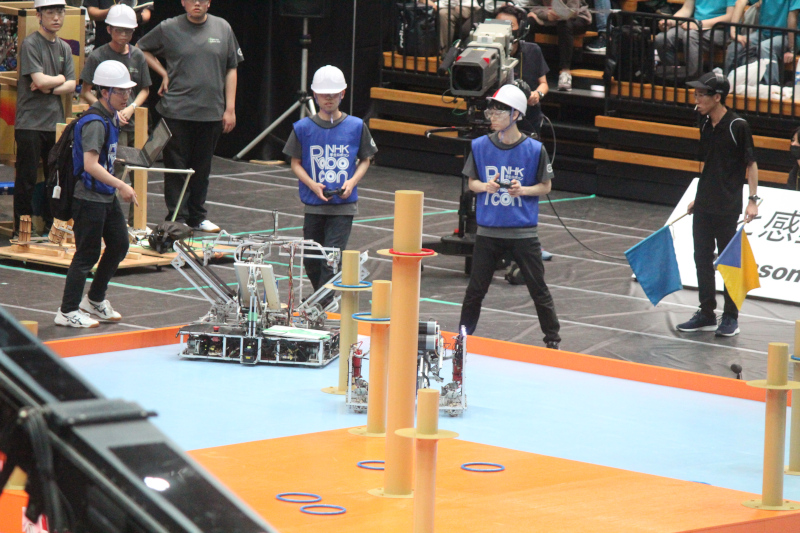

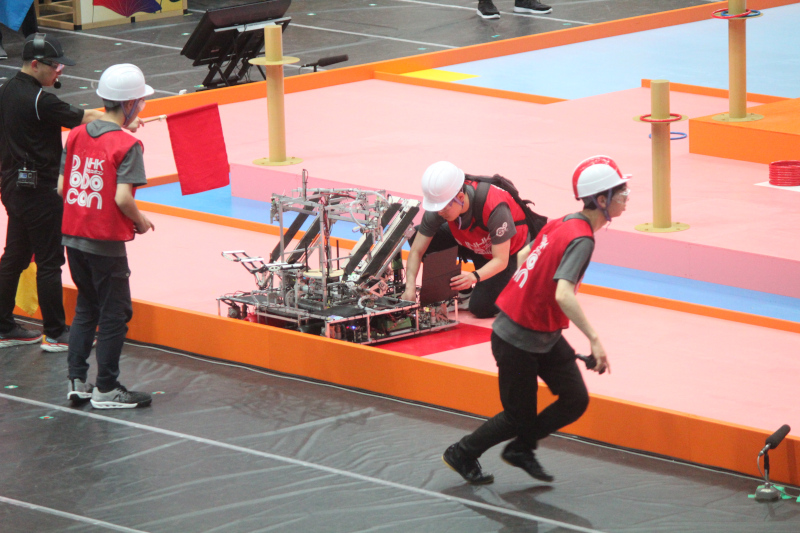

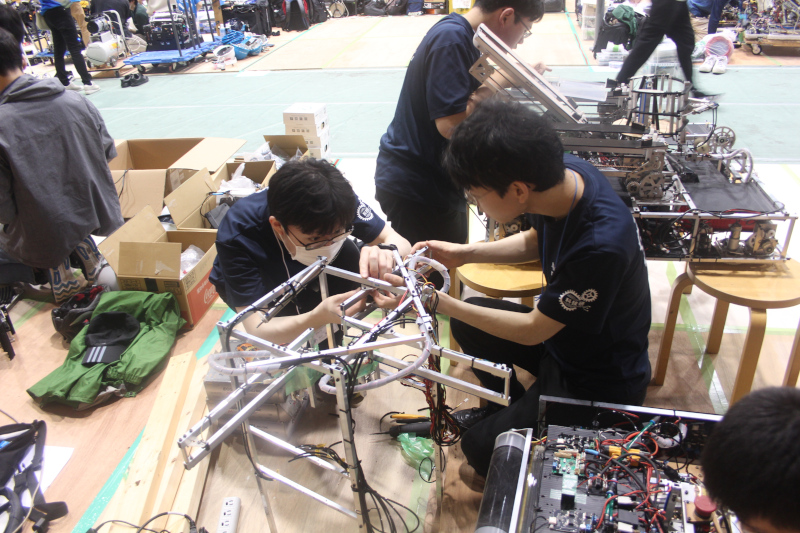

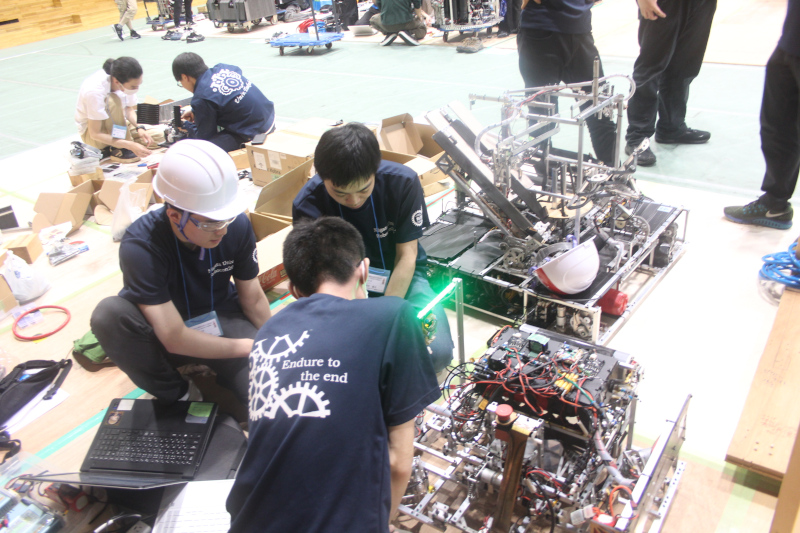

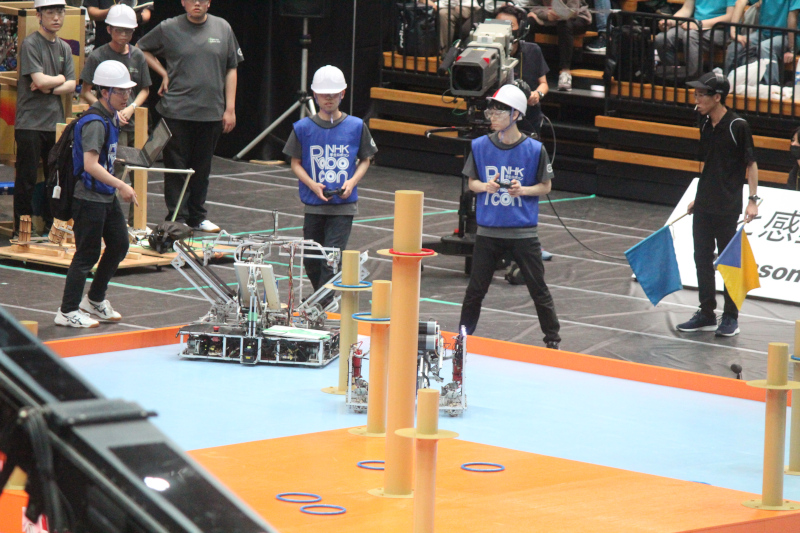

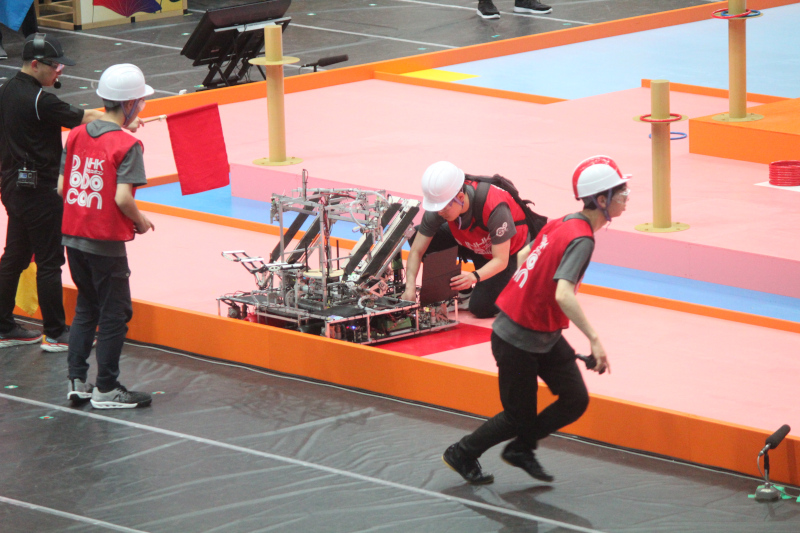

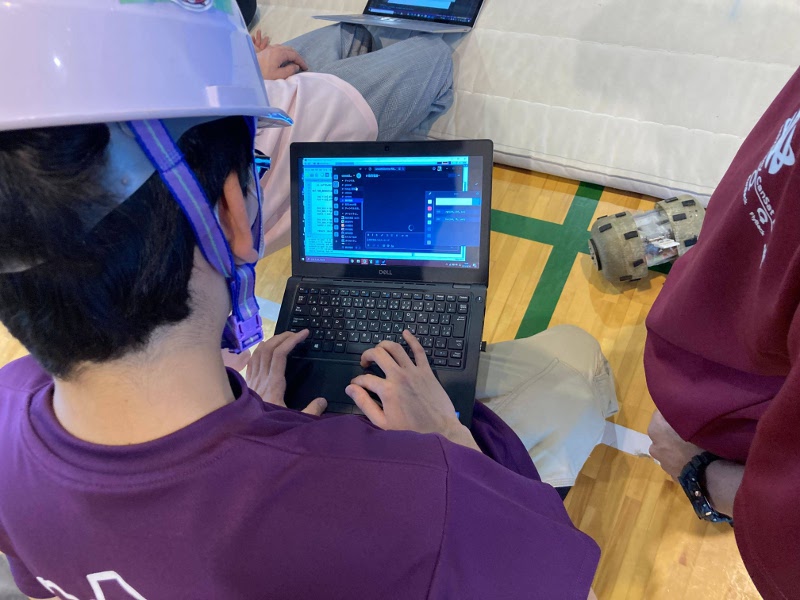

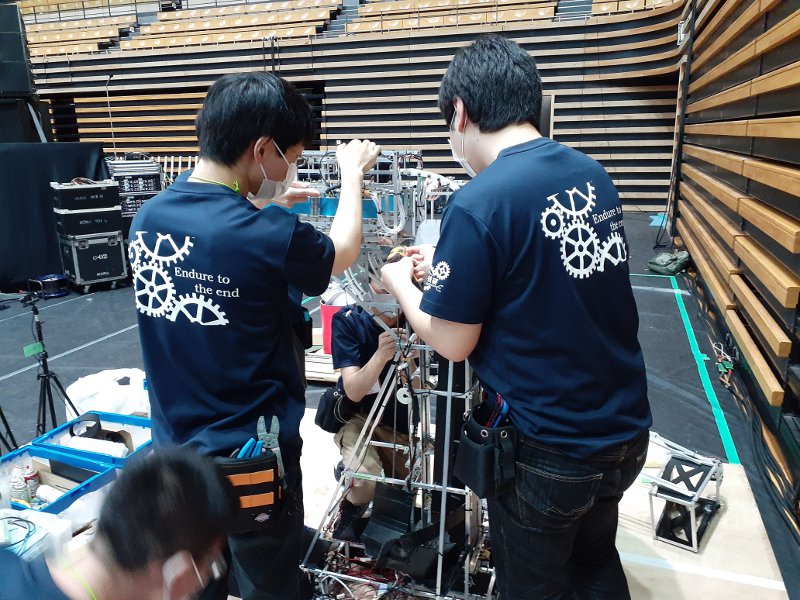

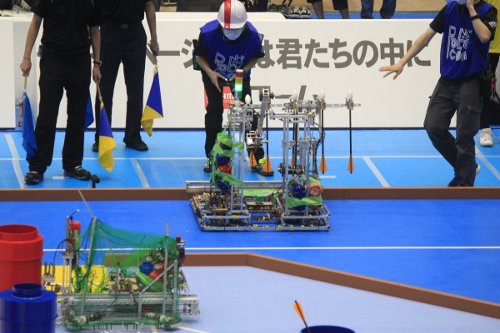

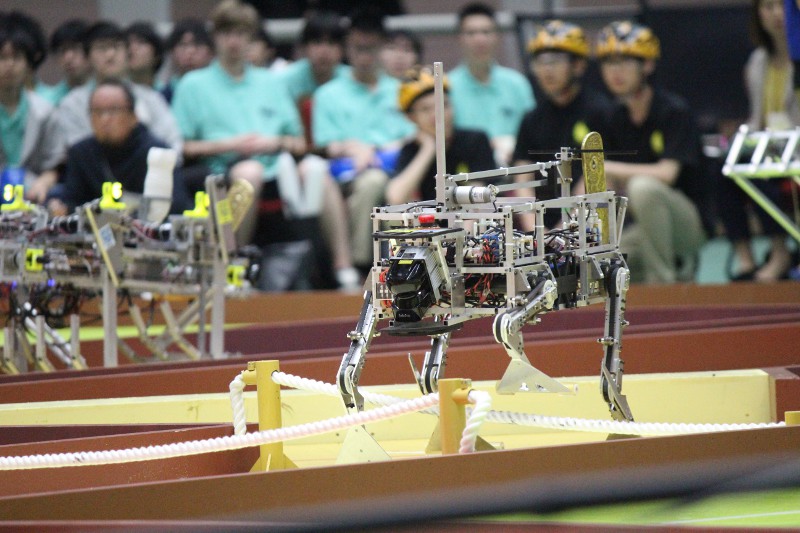

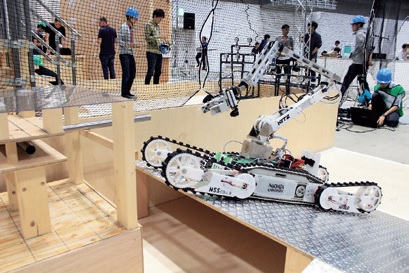

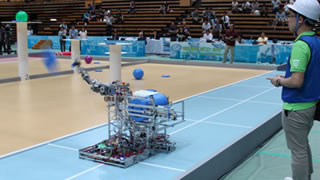

ロボコンプロジェクトがNHK学生ロボコン大会2023に出場しました。

2023年6月4日(日)に東京都大田区総合体育館で行われた「NHK学生ロボコン2023」に、ものづくりプロジェクトで活動している 「ロボコンプロジェクト(科学技術研究部)」が出場しました。2023年の競技課題は、カンボジアの有名な世界遺産であるアンコールワットに、花輪に見立てたリングを献花する 「Casting Flowers over Angkor Wat」というものでした。平たく言うと「輪投げ」のような競技です。 各チーム2台のロボットを作成し、20個のリングを11本のポールに正確に投げ入れます。それぞれのポールの一番上にリングを入れたチームが、 ポールのポイントを獲得できるという対戦要素もありました。

新潟大学は、正確なリングの投擲を狙う直動機構を採用したロボットと、リングを高速・連続に射出するローラー投擲機構を採用したロボットの2台を製作し本番に臨みましたが、 リングがうまく装填されないなどのトラブルがあり、予選リーグで東京工科大学、横浜国立大学にいずれも敗退し、予選リーグ突破とはなりませんでした。 決勝トーナメントに進めず悔しい思いをしました。

この模様はYouTube(アーカイブ:https://www.youtube.com/watch?v=hSWufAEh3zQ)で配信されたほか、 7月17日(月・祝)午前10時5分から、NHK総合テレビで放送予定です。また、NHK学生ロボコン2023本選に出場決定したことを受けて、NHK新潟放送局より、本件に関して取材を受けました。 取材の模様は下記のweb記事にまとめられていますので、是非ご覧ください。

新潟大学ロボコンプロジェクト(科学技術研究部)HP

学生ロボコン2023 新潟大学チーム紹介ビデオ(YouTube)

NHK新潟放送局 にいがたwebリポート【新潟から世界に!「NHK学生ロボコン2023」出場校インタビュー】

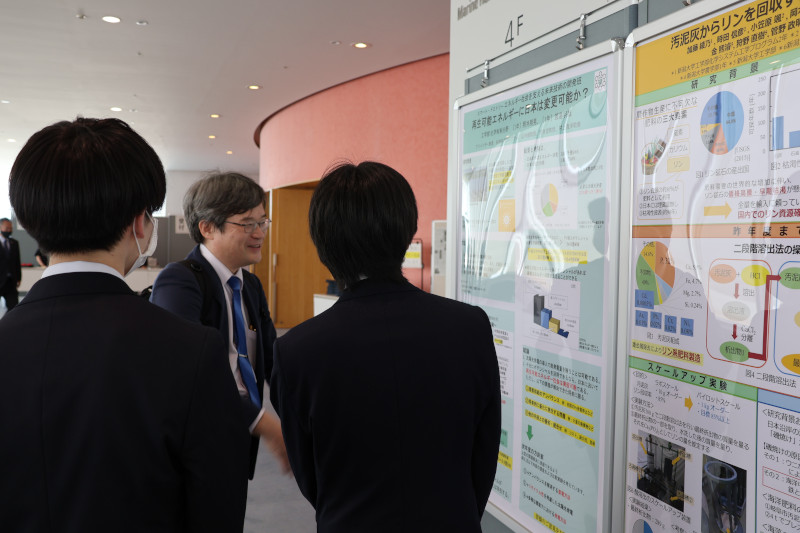

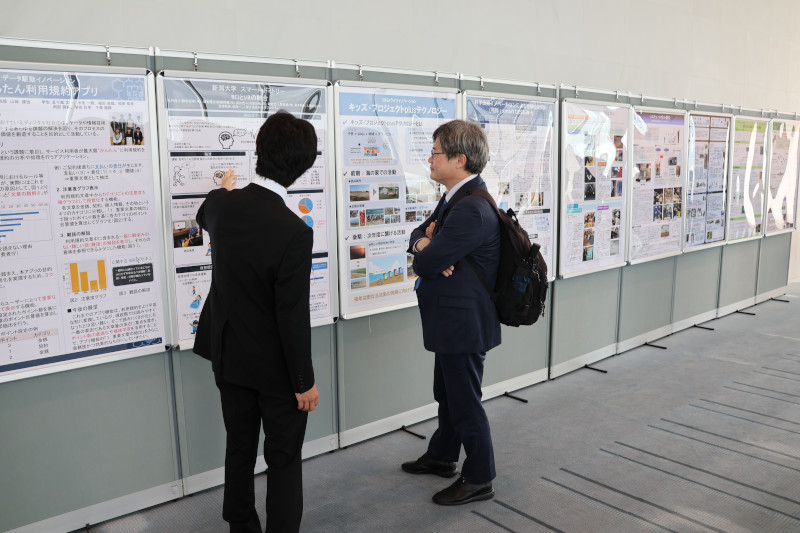

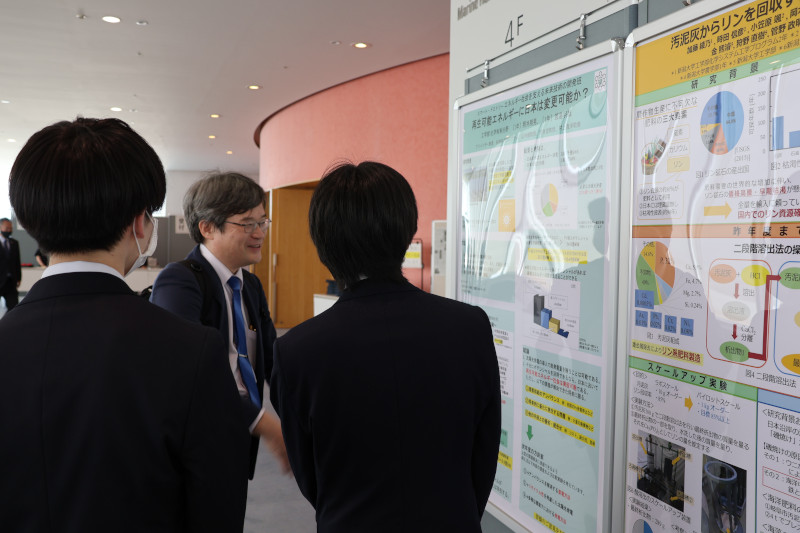

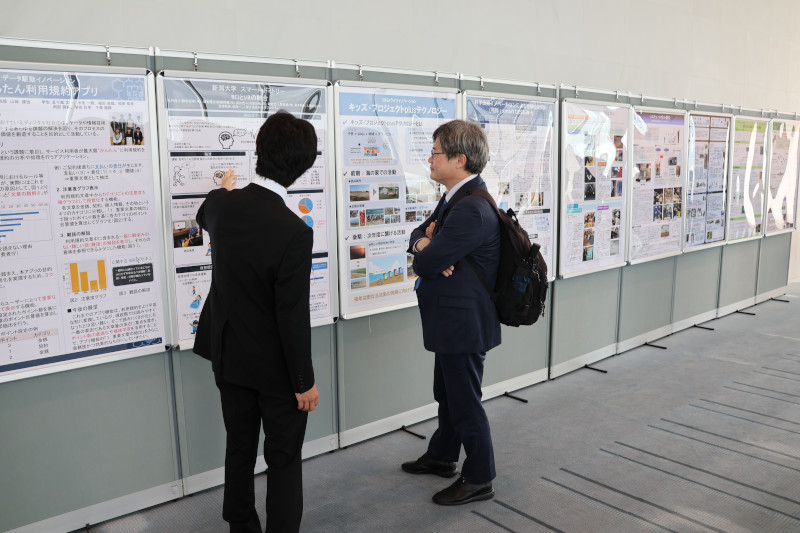

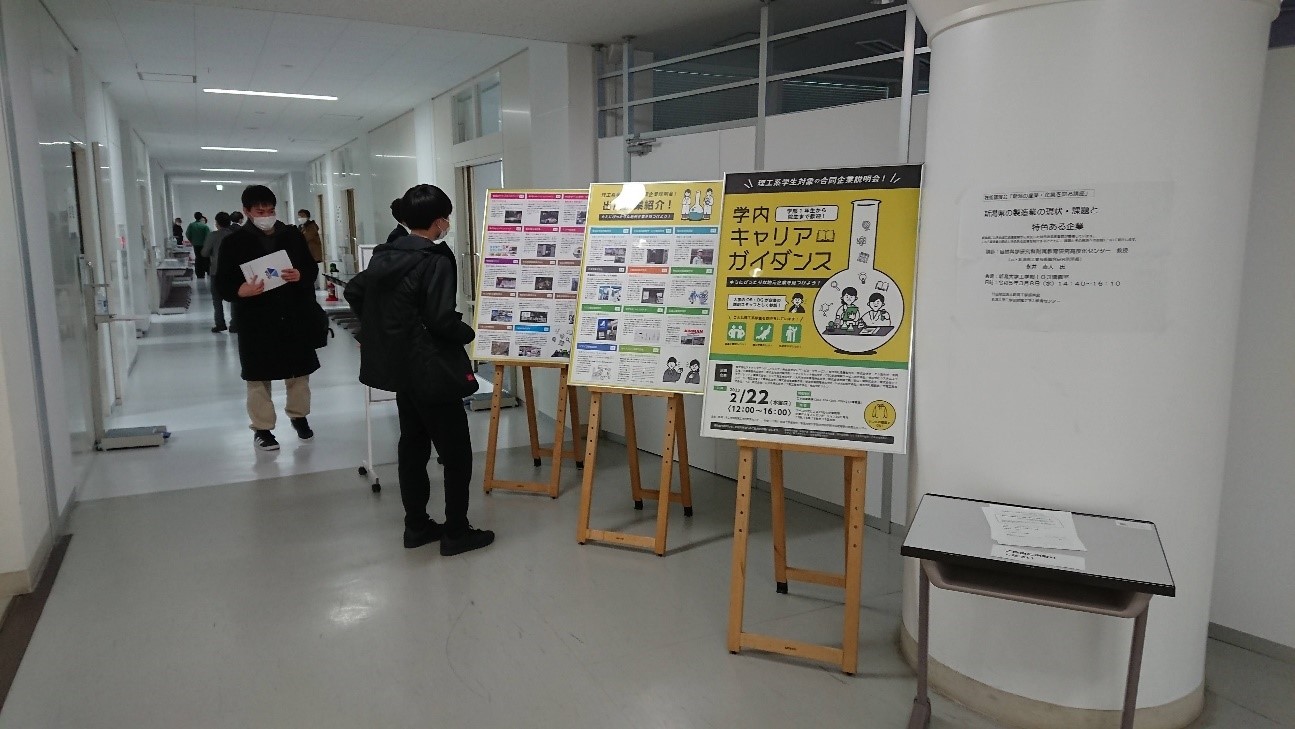

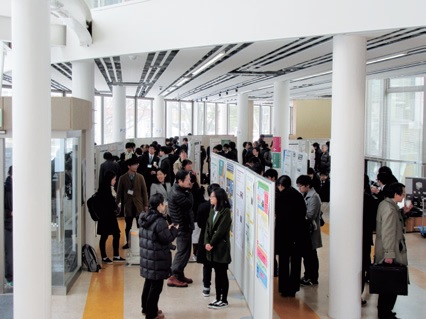

新潟大学工学部創立100周年記念事業に工学力教育センター関係の学生が参加しました。

2023年6月3日(土)に工学部創立100周年を記念して、「記念式典」「記念講演会」が朱鷺メッセ4階国際会議室(マリンホール)、 およびオンラインで開催されました。それに合わせ、会場前の展示スペースでは、「スマート・ドミトリー」「ものづくりプロジェクト」で活動する学生による研究展示を行いました。 持続可能な開発目標(SDGs)や「ものづくり」をテーマとして掲げた合計13の研究プロジェクトのポスターが展示され、中でも「エネルギー社会を支える未来技術の開発」や 「BCIとVRの融合」の学生達は、記念講演会講師の天野教授との日本のエネルギー問題に関する積極的な議論を交わしていました。また、これに関連して、ものづくりプロジェクト(特に学生フォーミュラプロジェクト、ロボコンプロジェクト)の特徴的な取組について、取材を受けました。 この記事は6月3日(土)の新潟日報朝刊に掲載されました。

新規プロジェクトが始まりました。

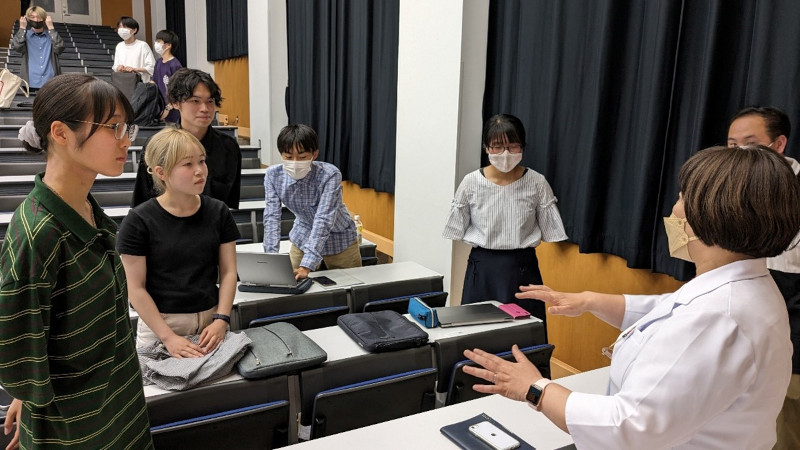

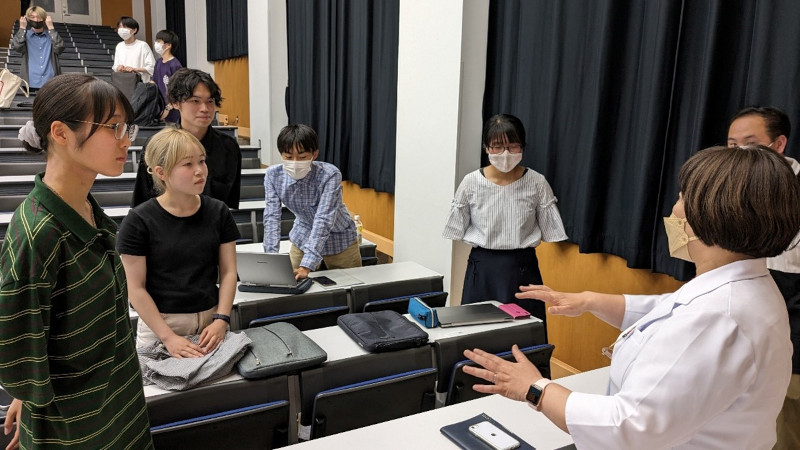

2023年度から新たに、スマート・ドミトリーに「萬屋イノベーション」、ものづくりプロジェクトに「農業DX起業プロジェクト」という 2つの新しいプロジェクトが始まりました。「萬屋イノベーション」は、身近なこと、自分自身のこと、社会のことからSDGsをキーワードにするなどして自分達で課題を探し、 「どうしたら皆が快適に、幸せになるか」を探し、その具現化を目指すプロジェクトです。教員側には人間支援感性科学プログラムの 坂井さゆり先生が看護や介護のスペシャリストとして、工学力教育センターからSDGsと国際技術協力に精通する上田和孝先生、 そして小浦方格先生が地域産学連携、アントレプレナーシップの観点からアドバイザーとなり、学生達を支える体制をとっています。

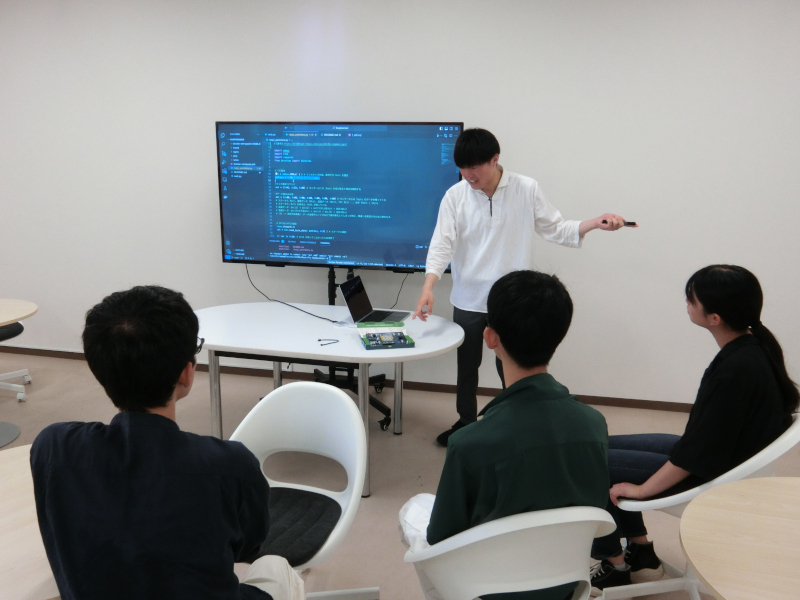

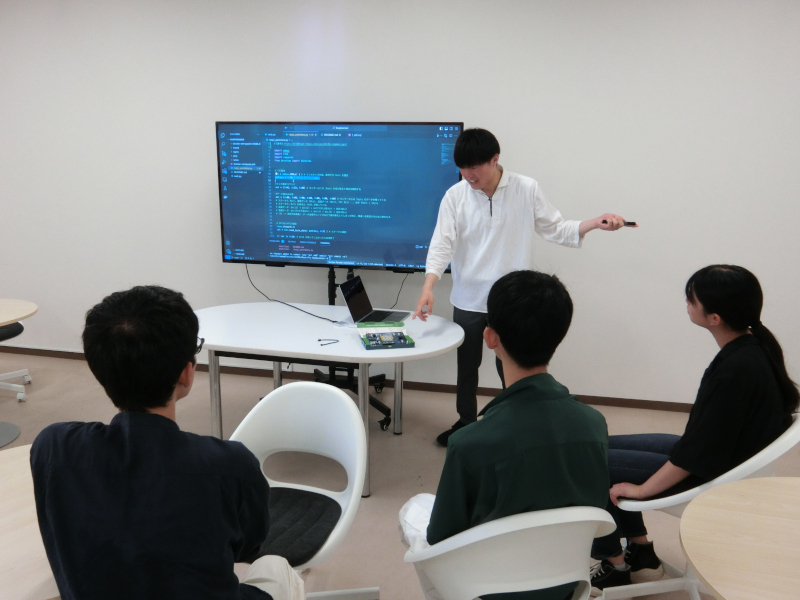

「農業DX起業プロジェクト」は、プロジェクト名が示す通り、農業をDXで支援し、最終的には社会実装、起業までを目指そうというプロジェクトです。 農学部の学生がリーダーとなり、ものづくりプロジェクトでは初めての学部間連携(農学×工学)をおこないながら進めていくプロジェクトになります。 農業体験などをしながら、現在の農業にはどのような問題があるのか課題発見を行いつつ、各種センサデータを自動でデータベース化する機器の開発に取り組んでいます。

2つの新しいプロジェクトの今後の活躍にご期待ください。

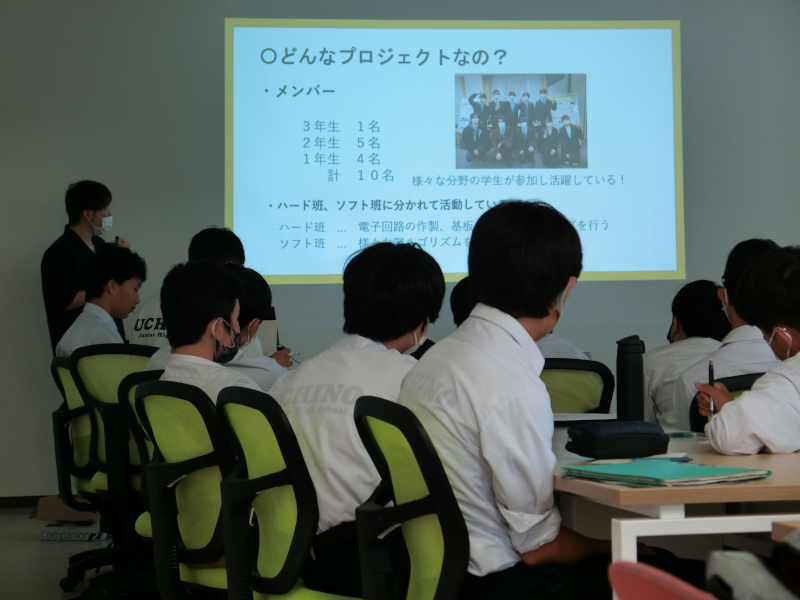

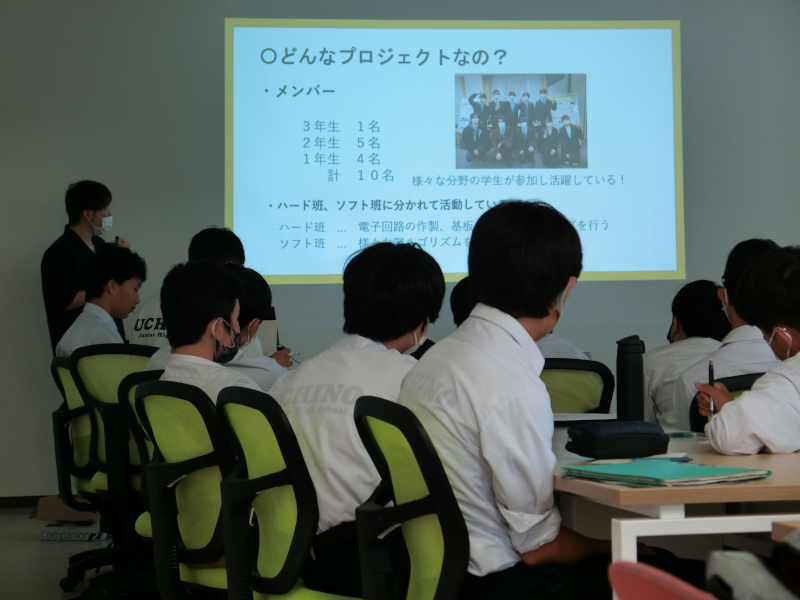

「萬屋イノベーション」活動の様子

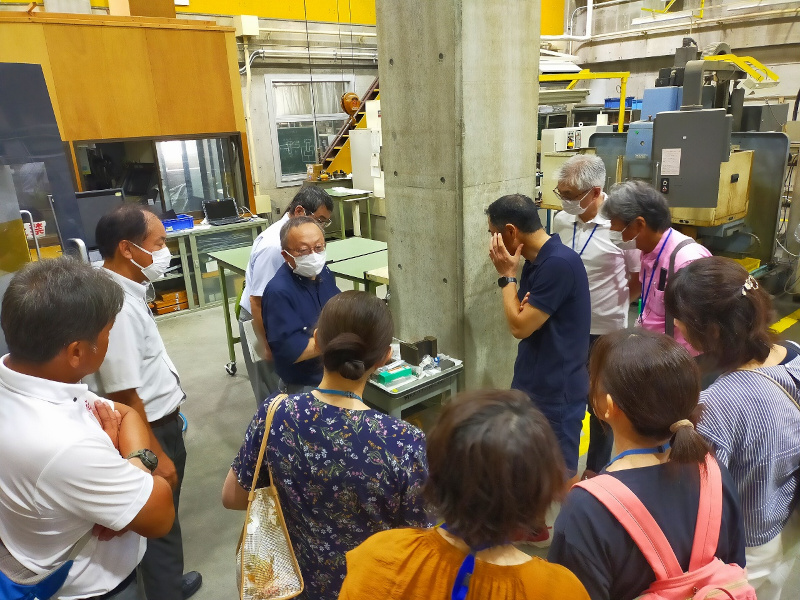

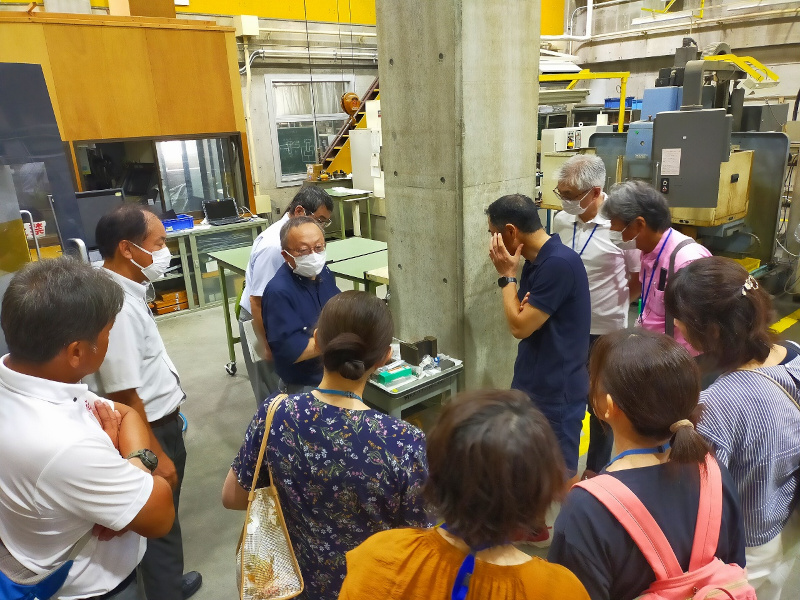

「農業DX起業プロジェクト」活動の様子

「萬屋イノベーション」活動の様子

「農業DX起業プロジェクト」活動の様子

![工学力教育センターパンフレット[PDF]バナー](../images/bana-center_pdf.jpg)